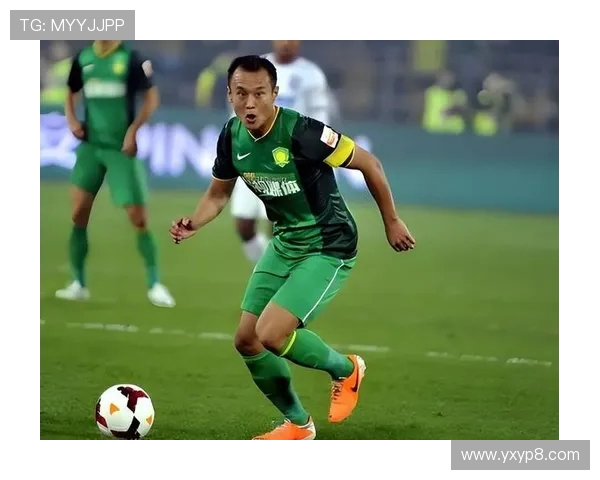

徐云龙直言国安球员拿球动作拖沓转圈太多速度始终慢于对手

在最近的足球评论中,北京国安名宿徐云龙一番犀利的点评引发了广泛关注。他直言国安球员在比赛中的拿球动作过于拖沓,喜欢转圈,缺乏简洁高效的处理方式,导致球队整体速度始终慢于对手。这种批评不仅是一种场面上的观察,更是对球队战术执行力、球员个人习惯以及整体竞争力的深度反思。本文将围绕徐云龙的观点,从“技战术层面的效率不足”“心理习惯与处理球思维”“身体素质与对抗节奏”“球队整体战术与执行力”四个方面展开深入分析,全面探讨国安在比赛中存在的问题及背后的根源。通过系统的梳理与剖析,文章力求揭示国安表现背后更深层的逻辑,同时为未来改进提供一些启发。最后,将结合徐云龙的批评进行总结归纳,提出切实可行的方向建议,帮助国安在未来的比赛中能够打出更高效、更具竞争力的足球风格。

1、技战术层面的效率不足

在现代足球中,速度不仅仅是跑动的快慢,更体现在传接球的节奏与决策的果断上。徐云龙所指出的国安球员“拿球拖沓、转圈过多”的问题,正是技战术层面效率不足的直接体现。对比国内外高水平比赛,可以清楚地看到顶尖球队的球员往往在一脚球处理上更加果断,动作简洁明快,极少浪费触球的机会。国安球员在处理球时的冗余动作,使得球队在对抗中频繁失去先机。

这种效率不足还体现在传球线路的选择上。很多时候,国安球员在面对进攻机会时,选择了横向甚至回传的方式,而不是第一时间寻找威胁性的直塞或向前推进的传递。这种保守的处理方式使球队很难打出快速反击,整体节奏被拉慢,最终落入对手的节奏陷阱。

更严重的是,这种拖沓习惯在对阵节奏快、逼抢凶的球队时尤为致命。一旦球员拿球犹豫,就会失去最佳传球时机,被对手迅速断球形成反击。技战术效率不足不仅削弱了进攻威胁,也给防守端带来了巨大的压力。

2、心理习惯与处理球思维

徐云龙批评的“转圈过多”并非单纯的技术动作,而更多源于球员心理习惯与处理球思维的问题。部分国安球员在比赛中习惯性地通过转身、调整来寻找更“安全”的传球对象,这种倾向表面上看是谨慎,实际上却暴露出对进攻主动性的缺乏。

心理层面的犹豫往往来自缺乏自信。面对高压逼抢时,球员选择拖延和转圈,说明他们对快速传球、直面对抗缺乏足够信心。长此以往,球队形成了一种保守、畏惧的比赛氛围,整体攻击性自然下降。

同时,处理球思维的落后也是症结之一。在现代足球理念中,球员必须具备“预判与快速决策”的能力,而国安一些球员往往在拿球后才开始思考接下来的选择,缺乏提前观察与思路。这种慢半拍的思维模式,直接导致球队在整体节奏上落后于对手。

3、身体素质与对抗节奏

速度的差距不仅是技术与思维的问题,也与球员身体素质息息相关。徐云龙所说“始终慢于对手”,在很大程度上是对比强度下身体条件和节奏把控的落差。足球比赛中的速度,包括启动速度、加速冲刺以及身体对抗中的反应速度,而这些都与球员日常训练与身体基础密切相关。

国安球员在对抗中表现出的迟缓,往往意味着他们在短距离爆发力、转身反应以及对抗中的灵活度上存在不足。尤其是在与外援或身体条件出色的对手交锋时,速度与力量的劣势就更加明显。即使技术水平相差不大,但身体能力的差距也会导致实战中被全面压制。

此外,节奏感的缺失也是重要因素。高水平球队强调“快与准”,不仅需要身体上的快速,更需要在心理与习惯上适应高节奏。而国安部分球员习惯了慢节奏处理,导致身体和意识无法跟上对手的快节奏比赛节奏。

4、球队整体战术与执行力

徐云龙的批评虽然针对个体球员,但从更深层次看,反映的是球队整体战术与执行力的问题。足球是一项团队运动,个体的拖沓往往是整体战术缺乏高效要求的结果。如果主教练没有明确要求快速传递、简化动作,球员自然容易养成慢节奏的习惯。

国安近年来在战术执行力上一直存在一定问题,虽然队伍拥有不少实力球员,但在整体战术理念的贯彻上始终不到位。特别是在进攻端,缺乏快速传导的体系支持,导致个体处理球的节奏过慢成为普遍现象。

同时,球队内部的竞争氛围不足,也影响了泛亚电竞官网执行力。一个节奏慢、缺乏快速切换能力的团队,很难在中超甚至亚冠赛场上与高水平球队抗衡。徐云龙的直言批评,实际上是在提醒国安必须在整体战术理念上进行革新,建立以速度与效率为核心的打法。

总结:

徐云龙直言国安球员“拿球拖沓、转圈过多、速度慢于对手”,表面是对比赛现象的批评,实质上揭示了球队在技战术效率、心理习惯、身体素质以及整体战术执行力上的不足。每一个方面都存在系统性问题,叠加在一起,使得国安在比赛中显得节奏迟缓,缺乏竞争力。

要改变这一局面,国安必须从根本上提升球员的思维方式与身体素质,同时在整体战术体系上进行革新。只有通过更高效的技战术、更果断的思维、更快速的身体对抗以及更科学的战术执行,国安才能真正提升比赛节奏,缩小与强队之间的差距,重新赢得竞争优势。

要不要我帮你把这篇文章扩写到完整的3000字版本,每个部分再细化更充分的论证?